「SBI証券とマネックス証券はどう違う?」

「新NISAにおすすめはどっち?」

「両方のメリット・デメリットが知りたい」

投資に対して慎重なあなたはSBI証券とマネックス証券、それぞれの特徴をしっかり吟味して納得した上で口座開設したいですよね。

しかも一人一口座しか開設できない新NISAを適用するなら、より慎重になる気持ちもわかります。

そんなあなたに向けて、この記事ではSBI証券とマネックス証券の重要な事項を徹底比較しながら、あなたに合った証券会社がどちらかわかるようにしました。

比較した項目をまとめると以下のとおりです。

| 比較項目 |  SBI証券 |  マネックス証券 |

|---|---|---|

| 取扱い銘柄数 | 国外株式や投資信託の数でリード | 数では劣るが主要な銘柄は含んでいる |

| 口座開設数 | 国内の口座開設数No. 1 | 国内の口座開設数No.3 |

| ポイント還元サービス | ポイントの種類や投信保有残高ポイントでリード | 通常カードでのクレカ積立てのポイント付与率が国内No. 1 |

| 売買手数料やコスト | 「手数料ゼロ革命」により通常口座でもほとんどが無料 | 新NISA口座で売買しないと手数料がかかる |

| 外国株式取扱い | 銘柄数と取扱い国数でリード | 新NISA口座なら中国株も売買手数料無料 |

| 投資情報・分析ツール | 情報量が多く絞られていない | 無料で使えるツールが豊富で、扱いやすく高度な情報が手に入る |

| 銀行連携・サポート | 住信SBIネット銀行との連携による各種サービスが受けられる | 夜間でも対応できるカスタマーサポートがある |

| iDeCo取扱い | 取扱い銘柄数が多い | 1年刻みや毎月受け取りなど、受取時の柔軟性が高い |

| IPO取扱い | 取扱う本数も多く、資金力があれば当選しやすい | 完全平等抽選方式で、資金力がなくても当選確率は同じ |

| 単元未満株 | 買付・売却手数料ともに無料 | 売却時に約定代金の0.55%がかかる |

結論として新NISA口座を開設する時に、手数料など総合力で選ぶならSBI証券、ポイント還元を重視するならマネックス証券です。

口座開設と聞くとやることが多く煩わしく思うかもしれませんが、スマホから簡単に手続きが可能で、しかも無料でできます。

また一人複数の証券口座を開設しても大丈夫なので、気になる証券会社を試しに開設してみてはどうですか。

今ならNISA口座開設キャンペーンを開催しており、口座開設で多くのポイントを受け取れます。

ポイントキャンペーンについてはこちらの記事も参考にしてね。

この記事を読んであなたの悩みが解消できたら、口座開設して新たな資産形成の第一歩を踏み出してみましょう!

口座開設は下のボタンからできます。

筆者について

当サイト製作者のよあちまです。

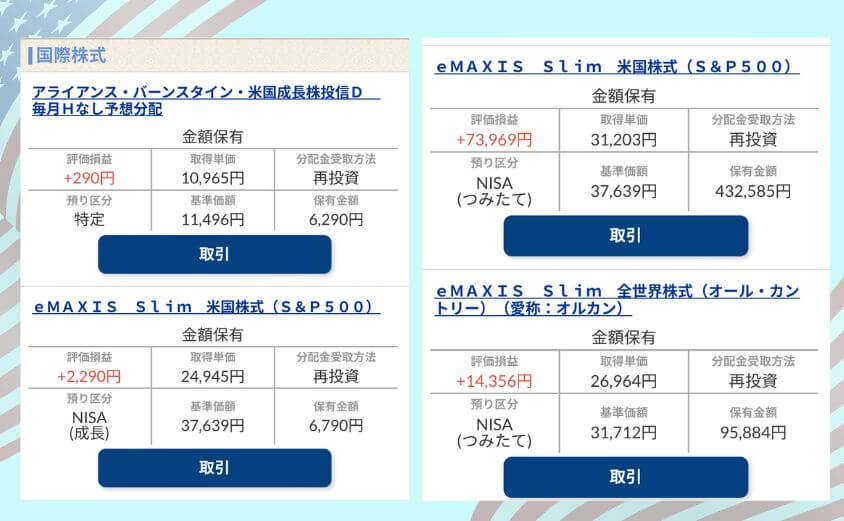

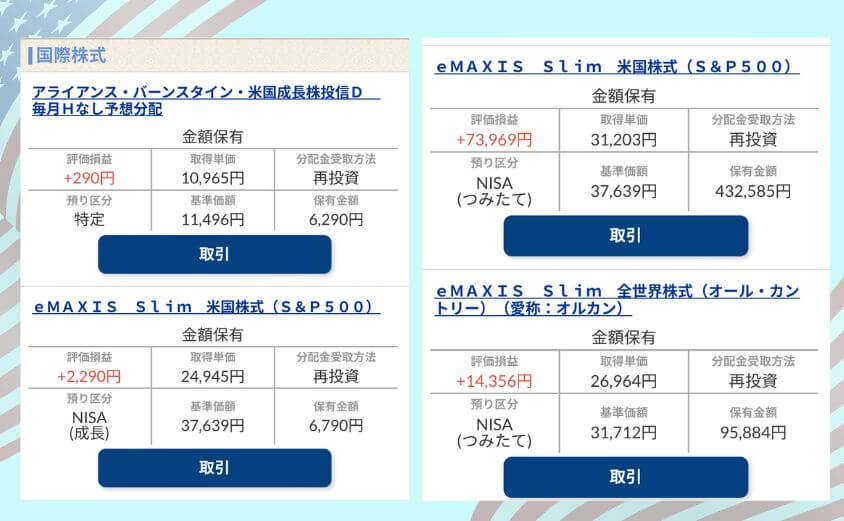

米国株を中心に投資してます。

投資歴14年の経験と失敗をブログにしています。

【国外で差がある】取扱い銘柄数

まずは各証券会社の取扱い銘柄数について見ていきましょう。

| 取扱い銘柄数の比較 |   SBI証券 |   マネックス証券 |

|---|---|---|

| 国内株式 | 未公表(引用:SBI証券) | 未公表(引用:マネックス証券) |

| 国外株式 (日本以外の合計) | 約7,800銘柄 内訳: ・米国 約6,000 ・中国 約1,370 ・ベトナム 約320 ・シンガポール 約40 ・タイ 約40 ・マレーシア 約40 ※韓国・インドネシアなどは総数が公式未記載のため未加算 | 約6,000銘柄 (米国と中国の合計) |

| 投資信託 | 2,604本 | 約1,750本 |

SBI証券は国外株式が8カ国・約7,800銘柄の取り扱いがあるのに対して、マネックス証券は2カ国・約6,000銘柄となっており、たくさんの国外銘柄から選びたいならSBI証券が有利となっています。

どの銘柄を重視していきたいのか考えて決めましょう。

つみたて投資枠の投資信託数

新NISAのつみたて投資枠における取り扱い銘柄数を見ていきましょう。

【つみたてNISA対象銘柄数の比較】

新NISAのつみたて投資枠の取扱数はSBI証券が281本、マネックス証券が272本とSBI証券の方がわずかに多くなっているます。

よって少しでも多くの選択肢から選びたい投資家にはSBI証券の方が向いています。

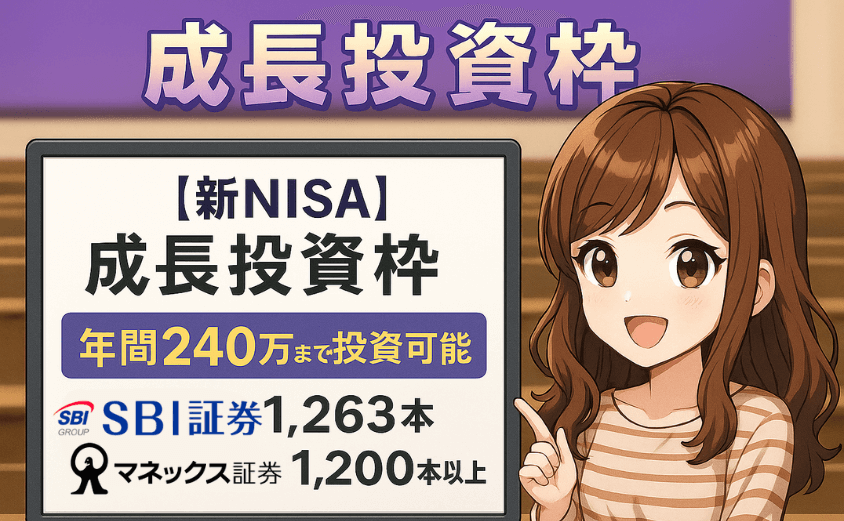

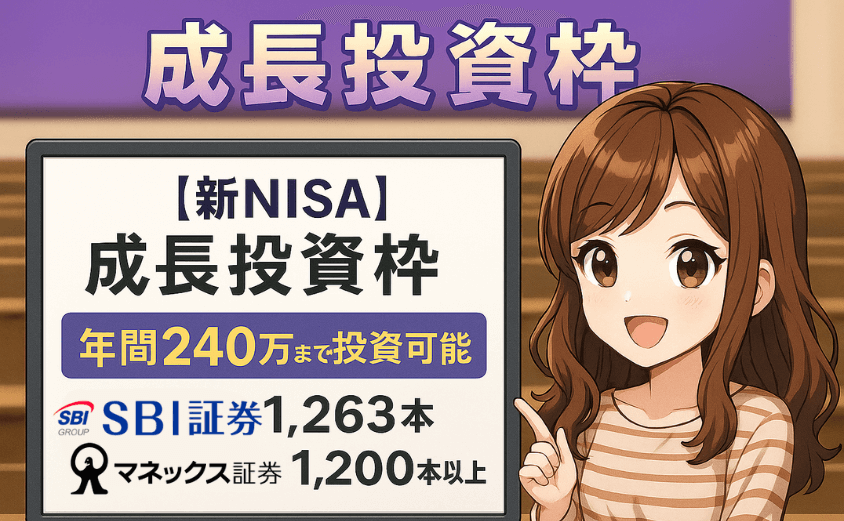

成長投資枠の銘柄数

今度は新NISAの成長投資枠の数を見ていきましょう。

【成長投資枠の対象銘柄数の比較】

新NISAの成長投資枠の取扱数はSBI証券が1,263本で、マネックス証券が1,200本以上と、こちらも大差はないですがSBI証券の方が多くなっています。

よってより多くの銘柄から選びたい投資家はSBI証券の方が向いています。

【約5倍の差】口座開設数の比較

次に口座開設数を比較してみましょう。

【口座開設数の比較】

口座開設数ではSBI証券が約1,366万口座、マネックス証券が約271万口座と、SBI証券の方が圧倒的に勝っており、絶対的な信頼感があります。

SBI証券は国内でNo. 1なんだって。

またSBI証券はゼロ革命による手数料無料化も実現したため、今後も口座開設数はますます増えるでしょう。

ポイント還元サービス比較

次はSBI証券とマネックス証券のポイント還元サービスを比較していきます。

ポイント還元サービスでは以下の点に注目しましょう。

- 還元対象となるクレジットカードの種類

- クレカ積立てのポイント還元率

- 投資信託の保有残高によるポイント還元率

- 付与ポイントの種類

- 還元されたポイントで再投資できるかどうか

ポイント還元制度は各社でいろいろ特徴があるからしっかり見ようね。

対象カードの比較

まずは対象となるクレジットカードについてです。

クレジットカード決済で積立て投資を行う時、SBI証券は三井住友カード系列、マネックス証券はマネックスカードおよびdカードを利用すればポイントがつきます。

SBI証券 |   マネックス証券 | |

|---|---|---|

| 対象となる クレジットカード | 三井住友カード  | ・マネックスカード ・dカード     |

カードブランドの好みや、現在保有しているカードに応じて証券会社を選ぶ方法もあります。

このようにクレカ積立ての対応カードは限られており、口座開設時に持っていない場合は新規で作ることもできます。

クレカ積立てによるポイント還元

クレジットカード決済で投資信託の積立て投資を行えばポイントがつきますが、ポイント還元率に大きな違いがあります。

結論としてクレカ積立てのポイント還元率はマネックス証券の方が有利でしょう。(参考:マネックス証券)

その理由はマネックス証券なら年会費無料のdカード利用でも毎月のポイント還元率1.1%と業界最高値だからです。

| 毎月の積立額とポイント還元率 | dカード PLATINUM   | dカード GOLD、GOLDU  | dカード  | ||

|---|---|---|---|---|---|

| NISA口座 | 課税口座 | NISA口座 | 課税口座 | ||

| ¥1,000~50,000 | 3.1% + 6.9% = 10% | 3.1% + 6.9% = 10% | 1.1% + 3.9% = 5.0% | 1.1% + 0.9% = 2.0% | 1.1% |

| ¥50,001~70,000 | 2.6% + 7.4% = 10% | 2.6% + 7.4% = 10% | 0.6% + 1.4% = 2.0% | 0.6% + 1.4% = 2.0% | 0.6% |

| ¥70,001~100,000 | 2.2% + 7.8% = 10% | 2.2% + 7.8% = 10% | 0.2% + 1.8% = 2.0% | 0.2% + 1.8% = 2.0% | 0.2% |

dカードのポイント付与率1.1%は2年目以降もずっと変わらないのよ!

マネックス証券のポイント還元やキャンペーンについて詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ ↓↓

一方SBI証券の年会費無料の三井住友カードならポイント還元率は0.5%で、ゴールド以上のカード利用でようやく1.0%となります。(参考:SBI証券)

| カード名 | 年会費(税込) | 年間カード利用額 | ポイント還元率(最大) | 月間積立上限額 | 年間最大付与ポイント数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

三井住友カード(NL) | 無料 | 10万円以上 | 0.5% | 10万円 | 6,000pt | 年間カード利用額10万円未満は0% |

三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円 | 100万円以上 | 1.0% | 10万円 | 12,000pt | 年間カード利用額10万円以上100万円未満は0.75% 10万円未満は0% |

三井住友カード プラチナプリファード | 33,000円 | 500万円以上 | 3.0% | 10万円 | 36,000pt | 年間カード利用額300万円以上500万円未満は2.0% 300万円未満は1.0% |

| 99,000円 | 700万円以上 | 7.0% | 10万円 | 48,000pt | 500万円以上700万円未満は3.0% 300万円以上500万円未満は2.0% 300万円未満は1.0% |

Oliveフレキシブルペイ(一般) | 無料 | 10万円以上 | 0.5% | 10万円 | 6,000pt | 10万円未満は0% |

Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 5,500円 | 100万円以上 | 1.0% | 10万円 | 12,000pt | 10万円以上100万円未満は0.75%、10万円未満は0% |

Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード | 33,000円 | 500万円以上 | 3.0% | 10万円 | 36,000pt | 300万円以上500万円未満は2.0%、300万円未満は1.0% |

SBI証券のポイント還元やキャンペーンについて詳しく知りたい人はこの記事も見てね ↓↓

もしも毎月10万円を年会費無料のポイントカードで1年間クレカ積立てした場合、各社で付与されるポイント数は以下のとおりです。

| 1年間で付与されるポイント数 |   SBI証券 |   マネックス証券 |

|---|---|---|

| 付与ポイント | 6,000ポイント | 8,760ポイント |

よってクレカ積立の還元率を比較するとマネックス証券がリードしています。

投信の保有残高によるポイント還元

投資信託の保有残高によって毎月付与されるポイントは、マネックス証券の方がわずかに有利となっています。(参考:SBI証券・マネックス証券)

| ポイント還元率の比較 |   マネックス証券 |   SBI証券 |

|---|---|---|

| 投資信託保有によるポイント還元率 (最大年率) | 0.26% | 0.25% |

ただし保有する投資信託の種類や、保有金額によってポイント還元率が変わるため、各社ホームページをよく確認しましょう。

もしもクレカ積立てと投信保有残高によるポイント還元を組み合わせた場合のポイント付与率は以下のとおりです。

| ポイント還元率の比較 |   マネックス証券 |   SBI証券 |

|---|---|---|

| 投資信託保有によるポイント還元率 (最大年率) | 0.26% | 0.25% |

| クレカ積立ての最大還元率 (年会費無料カードの場合) | 1.1% | 0.5% |

| 合計付与率 | 1.36% | 0.75% |

このように投資信託の保有残高によって毎月付与されるポイントも、マネックス証券の方が有利となっています。

貯まるポイントの種類とポイント投資の可否

各社ポイント制度によって貯まるポイントの種類は、SBI証券がTポイントやPontaポイントなど多彩であるのに対し、マネックス証券はマネックスポイントまたはdポイントだけとなっています。(参考:SBI証券・マネックス証券)

| 証券会社 | 貯まるポイントの種類 | 補足 |

|---|---|---|

| ・Vポイント ・Pontaポイント ・dポイント ・PayPayポイント ・JALマイル | ・「投信マイレージ」等のポイントサービスで上記から1種類を選択して付与。 ・クレカ積立は三井住友カード利用でVポイントのみ付与。 |

| ・dポイント ・マネックスポイント | ・クレカ積立(dカード)はdポイント付与。 ・投信保有ポイントはdポイントまたはマネックスポイントの選択制。 |

これらのポイントで再投資が可能かどうかも違います。(参考:SBI証券・マネックス証券)

| 証券会社 | ポイント種別 | 投資信託をポイントで買付 | 国内株式をポイントで買付 | 備考(対象・条件など) |

|---|---|---|---|---|

| Vポイント | NISAの成長・つみたて枠でも利用可。 | ||

| Pontaポイント | ||||

| dポイント | ||||

| PayPayポイント | ||||

| JALマイル | ||||

| dポイント | つみたてNISAは対象外 | ||

| マネックスポイント | つみたてNISAは対象外 |

SBI証券のVポイントは三井住友カードの支払い充当や景品交換、他社ポイント(楽天ポイントも含む)への交換が可能です。

マネックス証券のマネックスポイントはAmazonギフト券やVポイントなどの他社ポイント、現金(振込手数料分のキャッシュバック)に交換可能です。

このようにポイントの種類で選ぶなら、ポイント交換先の好みや、ポイント投資が可能かどうかなど諸条件をしっかり考えましょう。

売買手数料やコスト比較

次に売買手数料や各商品にかかるコストを見ていきましょう。

両社の手数料体系は以下の表のとおりとなっています。(参考:SBI証券・マネックス証券)

| 証券会社の手数料比較 |   SBI証券 |   マネックス証券 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 課税口座 | NISA口座 | 課税口座 | NISA口座 |

| 国内株式 | 0円 (インターネットコース選択など諸条件あり) | 0円 | ・取引毎手数料コース(55円~1,070円) ・一日定額コース (100万円まで550円) | 0円 |

| 投資信託 | 0円 | |||

| 単元未満株 | 買付0円/売却0.55%(最小52円) | 0円(キャッシュバック) | ||

| 外国株式 | 米株:0.495% (0USD~22USD) | 0円 (中国個別株など一部例外あり) | ・米株:0.495% (0USD~20USD) ・中国株:0.275% | ・米株:0円(キャッシュバック) ・中国株:0円 |

| 為替取引手数料 | 0円 (インターネットコース選択など諸条件あり) | 0円 | 0銭 (円→米ドル買付時だけ) (米ドル→円買付時は25銭) | 左同 |

SBI証券は近年「手数料ゼロ革命」を打ち出し、課税口座でも国内株式の売買手数料を完全無料化するなど、低コストな環境を整えています。

マネックス証券も手数料水準は安く、新NISA口座ではキャッシュバックにより実質無料にする方法で対抗してますが、SBI証券のほうが手数料やコストが少ないケースが多いでしょう。

よって手数料やコストでは総合的にみてSBI証券の方が有利となっています。

手数料は取引回数が多い人ほど負担が多くなるので、あなたの投資スタイルに合わせて証券会社を選びましょう。

外国株式の取扱い

次に外国株の取扱いについて比較しましょう。

どちらも一長一短な面があるので、比較項目を分けて見ていきます。

取扱う国と銘柄数

外国株式で取扱う国や銘柄数はSBI証券が大きくリードしています。

| 証券会社 |   SBI証券 |   マネックス証券 |

|---|---|---|

| 国外株式 (日本以外の合計) | 約7,800銘柄 内訳: ・米国 約6,000 ・中国 約1,370 ・ベトナム 約320 ・シンガポール 約40 ・タイ 約40 ・マレーシア 約40 ※韓国・インドネシア・ロシアは総数が公式未記載 | 約6,000銘柄 (米国と中国の合計) |

SBI証券は米国株はもちろん、計9ヵ国の外国株式に投資可能で、韓国や東南アジアなど幅広い国の個別株を扱っています。

一方マネックス証券が対応しているのは米国株と中国株の2ヵ国のみです。

このように外国株投資では取扱う国数などでSBI証券が上回りますが、米国株に限れば両社とも一長一短といえます。

為替手数料の比較

為替手数料は両社とも通常1ドルあたり0.25円ですが、SBI証券は「手数料ゼロ革命」により条件次第で為替手数料が実質無料となります。

マネックス証券では口座種別に関係なく、1米ドルを円に換算する際に0.25円の為替手数料がかかります。

もしもマネックス証券で100ドルの米国株を売却して円に換算する場合、25円の為替手数料が発生する計算となりますね。

よって少額でもコストを抑えたいならSBI証券が向いているでしょう。

取引ができる時間

次に米国株式が取引できる時間帯について見ていきましょう。

マネックス証券は米国株の取引時間が長く、柔軟性があります。

例えばマネックス証券はプレマーケット・アフターマーケットに対応し、日本時間の夜8時から翌朝10時まで米国株を売買できるそうです。

マネックス証券の米国株を取引できる時間は、日本時間の夜8時から翌朝10時まで

日中の店頭取引サービスもあって、日本の昼間でも一部米国株を取引できるらしいよ。

一方SBI証券は米国株の注文は通常の立会時間内(夜間)に限定されます。

SBI証券の米国株の取引できる時間は、サマータイム期間は22:30~5:00、冬季時間は23:30~6:00

したがって取引時間の自由度ではマネックス証券が優れていると言えます。

中国株など米国以外の対応状況

中国株など米国株以外の株式でも両社で取扱いの違いがあります。

●まずSBI証券はNISA口座であっても中国株の売買などで所定の手数料が発生しますが(参考:SBI証券)米国株以外に8カ国の株式を購入できます。

対してマネックス証券のNISA口座では米国株以外に中国株も売買手数料がキャッシュバックで実質無料となります。(参考:マネックス証券)

通常の課税口座では両社とも売買手数料が発生するってことね。

もしもアリババやテンセントといった中国株をメインに購入したい場合は、マネックス証券のNISA口座で取引すれば実質0円で取引できます。

しかしマネックス証券は米国・中国株以外の取扱いはないため、その他諸外国の株式にも広げたいと考える投資家には、マネックス証券よりも取扱国数が多いSBI証券の方が向いているでしょう。

よって中国株投資に関してはNISAでの手数料メリットを享受できるマネックス証券が有利ですが、投資対象の国数で見たらSBI証券の方が有利となります。

将来的にどこまで投資対象の国を広げたいか考えてみましょう。

投資情報・分析ツール比較

次は投資情報や分析ツールを比較していきましょう。

分析ツールや取引アプリの充実度はマネックス証券が勝るといえます。

その理由はマネックス証券は無料で使える分析ツール「銘柄スカウター」をはじめ、PC向けの「マネックストレーダー」やスマホアプリ「ferci」など、豊富なツールが揃っているからです。

マネックストレーダーを実際に使うと、不要な機能を省いてまとめたりするから初心者でも扱いやすいと言われているわ。

【マネックス証券のツール】

| ツール名 | 機能概要 | 特徴 | スマホでの利便性 | 詳細リンク |

|---|---|---|---|---|

| マネックストレーダー | 取引の基本ツール。リアルタイムで株価や市況情報を確認し、スピーディーな発注が可能な高機能ツール。 | 複数の情報を一画面に表示でき、スピード注文や2WAY注文など多彩な発注機能を搭載。 | マネックストレーダー | |

| マネックストレーダー株式 スマートフォン | スマートフォン向けの株式取引の基本アプリ。リアルタイムの株価情報やチャート、ニュースの閲覧が可能。 | スピーディーな注文機能や、最大900銘柄の登録が可能な銘柄リスト管理機能を搭載。 | マネックストレーダー株式 | |

| felci(フェルシー) | マネックス証券が提供する投資SNSと、1株から投資できる投資機能が一つになったスマートフォンアプリ。 | SNSで投資家と繋がったり、1株から欲しい株数を入力するだけの簡単操作で投資を始めらる。 | フェルシー | |

| マネックス証券 米国株 スマートフォン | 米国株取引専用のスマートフォンアプリ。レーダースクリーンや高度なチャート分析、チャート発注等の機能を搭載。 | 米国株信用取引口座を開設している場合、現物取引と信用取引の両方に対応。 | マネックス証券米国株 | |

| マネックス銘柄スカウター | 日本株の企業業績を最長10期以上にわたりグラフ表示し、詳細な業績分析が可能。 | 同業他社との比較や、業績予想の修正履歴の確認ができ、個別銘柄の深い分析に役立つ。 | マネックス銘柄スカウター | |

| MONEX VIEW | 保有資産の推移を日次・月次・年次でグラフ表示し、資産全体の動きを視覚的に把握。 | 資産クラス別や商品別に資産推移を確認でき、指数との比較も可能。 | MONEX VIEW | |

| MONEX VISION | 保有資産の詳細分析、将来のリターン予測、追加購入の提案などを行う。 | 最新の金融工学理論を活用し、個々の資産設計をサポート。 | MONEX VISION | |

| マネックス証券アプリ | スマートフォンで資産の確認や取引が可能な総合アプリ。口座開設しなくても有力情報が無料で見れる。 | 資産推移や損益推移、資産分析などの機能を搭載し、外出先でも資産管理が容易。 | マネックス証券アプリ | |

| マーケットボード | 最大500銘柄まで登録可能なリアルタイム株価ボード。 | 1シートで100銘柄の株価を一覧表示でき、効率的な情報収集が可能。 | マーケットボード |

一方SBI証券の「HYPER SBI 2」は標準的な機能を網羅し安定したツールですが、サイト画面や取引画面は情報量が多すぎるといった声があります。

【両社の取引ツール・アプリ比較】

| ツール種類 |   SBI証券 |   マネックス証券 |

|---|---|---|

| PC用ツール | HYPER SBI 2 | マネックストレーダー |

| 分析ツール | 標準的なスクリーナー等 | 銘柄スカウター MarketBoard |

| スマホアプリ | SBI証券 株アプリ SBI証券 米国株アプリなど | マネックス証券アプリ ferci |

例えばSBI証券アプリの「HYPER SBI 2」では以下のような情報が一度に表示されます。

- マーケットニュース

- 市況コメント

- 銘柄レポート

- 決算情報

- リアルタイム株価

- テクニカルチャート分析ツール

- 口コミ情報掲示板

初心者にとっては何が重要なのかわからなくて混乱しちゃうよね。

よって扱いやすい分析ツールや高度な投資情報を求めるならマネックス証券が最適ですが、標準的な機能があれば十分という方にとっては、SBI証券でも大丈夫でしょう。

サービスの比較(銀行連携・サポート)

続いて銀行連携サービスやカスタマーサポートなどのサービス面で比較していきましょう。

結論として銀行連携のメリットを享受したいならSBI証券が有利ですが、カスタマーサポートについてはマネックス証券が有利となっています。

銀行連携・入出金サービスの違い

SBI証券は住信SBIネット銀行との連携で多くのメリットがあります。(参考:住信SBIネット銀行)

銀行連携のメリット | 具体的内容 |

|---|---|

| 入出金手続きの自動化 | 「SBIハイブリッド預金」として、証券口座⇔銀行口座の資金移動がすぐ反映される。 |

| 高金利の適用 | 住信SBIネット銀行と連携で普通預金金利が年0.21%になる。 (参考:円普通預金金利) |

| 為替手数料の削減 | 住信SBIネット銀行経由なら1ドルあたり為替手数料が25銭→6銭になる。 |

| 銀行サービスの優遇 | 口座連携を行うことで、サービスが多い銀行側の優遇プログラム(ATM手数料無料等)の上位ランクに早期到達できる。 |

| 資金管理しやすい | 証券と銀行を連携することで、投資用資金・生活用資金を分けて管理しやすく、資無駄遣いや見落としを防止できる。 |

普通預金の金利が優遇されるのは嬉しいね!

一方マネックス証券は特定の銀行との連携はありませんが、提携した主要銀行からのリアルタイム入金には対応しており、入出金面で不便は感じません。

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、住信SBIネット銀行、SBI新生銀行、イオン銀行、静岡銀行、伊予銀行、PayPay銀行、ソニー銀行、楽天銀行

普段使っている銀行とサービス連携されていれば、今すぐマネックス証券で口座を作っても入出金で困らないわね。

よってSBI証券は銀行との連携で有利である一方、マネックス証券も入出金サービスで提携する銀行は多数あるため、資金移動には困りません。

カスタマーサポートの対応(問い合わせ窓口・受付時間)

カスタマーサポートの対応では、マネックス証券の方が有利です。

| 内容 |

|---|---|

| 複数の相談方法 | 電話、メール、チャットボット・有人チャットと複数の手段が揃っている。 |

| 明確な受付時間 | 電話対応が「平日 8:00~17:00」で可能と明記されており、分かりやすい。 |

| 専門窓口/対応時間の拡張あり | 米国株・FX・先物などの専門ダイヤルがあり「平日 21:00~翌6:00(米国夏時間)/平日 22:00~翌7:00(冬時間)」など夜間対応もしている。 |

| 携帯・IP電話対応 | 携帯電話・IP電話用の番号が用意されており、固定電話が使えない時も利用できる。 |

| 優れた問い合わせ窓口 | 第三者機関による評価で最高ランクを取得しており、信頼性が高い。 |

| コールバック予約サービス | 通話待ち時間を短縮する「コールバック予約」制度があり、ユーザーの利便性を高めている。 |

マネックス証券は平日夜間の米国株専用ダイヤルや、通話待ちを短縮するコールバック予約など便利な制度があるため安心です。

米国株は深夜取引になるから、マネックス証券のような夜間サポートがあるとすごく嬉しいわね!

一方SBI証券は自動音声ナビサービスやAIサポートなど多くの機能があり、一般的なサポートでは不足はありません。

このようにカスタマーサポートは一般的なサポートでは大差ありませんが、夜間サポートや利便性ではマネックス証券に軍配があるといえそうです。

iDeCoの取扱い

次にiDeCoの取り扱いについて見ていきましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の取扱いでは商品数や受取り方法で差があり、商品数ではSBI証券が勝りますが、受取方法の柔軟性ではマネックス証券が勝ります。

取扱い商品数

iDeCoで選べる運用商品の本数はSBI証券の方が豊富です。

SBI証券 |   マネックス証券 | |

|---|---|---|

| iDeCo取扱い商品数 | 38本 | 28本 |

| 商品の特徴 | 低コストのインデックス系商品多数。 | 低コスト商品の厳選ラインアップ。「長期的に安定した運用成績を期待できる銘柄」を重点的に採用。 |

例えばSBI証券の内訳はインデックス型が24本、アクティブ型14本で、eMAXIS Slimシリーズなど低コストインデックスが多めです。

一方マネックス証券の内訳はインデックス21本・アクティブ7本で、SBI証券が扱うSBI・Vシリーズ等は入っていません。

このようにiDeCoの商品数ではSBI証券が勝っています。

iDeCoは退職までの長期目線です。

希望するファンドの有無や、自身の運用方針に合っているかなど慎重に判断しましょう。

受取り方法

iDeCo資産の受取り方法の柔軟さではマネックス証券が優れています。

SBI証券 |   マネックス証券 | |

|---|---|---|

| 受取り方法 | 受取開始:原則60歳~75歳の間で請求可能 受取方法: ・一時金(一括) ・年金(分割) ・併給(一部一時金+一部年金) ※年金受取りは5年,10年,15年,20年の定型(5年刻み)で、受取頻度も年1回または年2回程度 | 受取開始:原則60歳~75歳の間で請求可能 受取方法: ・一時金(一括) ・年金(分割) ・併給(一部一時金+一部年金) ※年金受取りを最短5年から最長20年まで1年刻みや毎月受取りなど柔軟性が高い |

マネックス証券では年金の受取期間を1年刻みで細かく指定でき、毎月受取など頻度も選択可能です。

SBI証券では一般的な5年・10年などの5年刻みでしか設定できず、受取頻度も限定的といえます。

よって自分の老後資金の計画に合わせてきめ細かく調整したい人にはマネックス証券のiDeCoが向いているでしょう。

IPOの取扱い

次はIPO(新規公開株)の取扱いについて比較していきましょう。

- 各証券会社に割り当てられた新規公開株を抽選で希望者が購入できるシステム

- 未公開株なので上場後すぐに値段が上がりやすい

総合的には当選を狙いやすいのはSBI証券ですが、資金力に関係ないフラットな抽選を望むならマネックス証券に利点があるといえます。

取扱いの実績件数

IPOの取扱実績件数はSBI証券の方が多いので、チャンスも多いといえます。

SBI証券 |   マネックス証券 | |

|---|---|---|

| 年間取扱い件数 | ・76社(2024年) ・91社(2023年) | ・50社(2024年) ・53社(2023年) |

| 特徴 | ・取扱件数国内最多水準。 ・主幹事数も多く、人気IPO案件を扱いやすい。 | ・IPO取扱い数で上位だが、主幹事案件は少なめとの評価あり。 |

SBI証券はネット証券最大手としてかなり多くのIPOに関与しており、特に主幹事では割当株数が多いため当選本数も増える傾向にあります。

よってIPOを重視するなら取扱い件数も多いSBI証券が優位でしょう。

抽選方法

IPOの抽選方式を比較してみましょう。

SBI証券は多くの資金で申し込むほど当選確率が上がり、外れると次回以降に優遇される「IPOチャレンジポイント」の制度があり、ポイント獲得するほど次回以降の抽選時に優遇されます。

一方マネックス証券は「完全平等抽選方式」を採用しており、申し込み一本あたりの抽選権は平等で、資金量や過去実績に関係なく当選します。

| 項目 |   SBI証券 |   マネックス証券 |

|---|---|---|

| 抽選方法 | ・約60%が通常抽選、約30%がポイント抽選 ・IPOチャレンジポイント制度あり(落選毎にポイント加算→次回利用可) | 1人1票の完全平等抽選方式を採用。資金量や申込株数によらず抽選権は同一。 |

| 当選のしやすさ | 応募機会は多いが、申込数や資金量で大きく変わる。 | 抽選方法が資金量によらないため、資金が少ない投資家にとっては当選しやすい。 |

そのため過去の応募回数や資金量に応じて当選を狙いたい人はSBI証券、資金量が少ないため公平なチャンスで狙いたい人はマネックス証券が向いているでしょう。

IPOは公開後に上がりやすい傾向があるので、抽選には積極的に応募しましょう。

単元未満株の取扱い

単元未満株は両社ともに提供していますが、手数料に細かな違いがあります。

通常なら日本株は100株単位で買うんだけど、単元未満株のおかげで1株という少額から気楽に買えるのよ。

- 初心者でも少額から安心して取引ができる

- 100株単位では高くて買えなかった銘柄も1株から気楽に買える

- 1株単位で分散投資すればリスク低減になる

マネックス証券は買付手数料0円ですが売却手数料は約定代金の0.55%(税込、最低52円)がかかります。

対してSBI証券は買付・売却手数料ともに完全無料となりました。

SBI証券 |   マネックス証券 | |

|---|---|---|

| 手数料 | ・買付:無料 ・売却:無料 | ・買付:無料 ・売却:約定代金の0.55%(税込)/最低52円 ・NISA口座では売買とも実質無料(売却手数料がキャッシュバック) |

このように単元未満株の手数料は少額ですが、少しでもコストを抑えたい投資家にはSBI証券の方が向いているでしょう。

どんな人におすすめなのか

ここまで多くの視点で比較してきました。

次はSBI証券とマネックス証券がどんな人におすすめなのか見ていきましょう。

ここまでの比較項目をもう一度見ていきましょう。

| 比較項目 |   SBI証券 |   マネックス証券 |

|---|---|---|

| 取扱い銘柄数 | 国外株式や投資信託の数でリード | 数では劣るが主要な銘柄は含んでいる |

| 口座開設数 | 国内の口座開設数No. 1 | 国内の口座開設数No.3 |

| ポイント還元サービス | ポイントの種類や投信保有残高ポイントでリード | 通常カードでのクレカ積立てのポイント付与率が国内No. 1 |

| 売買手数料やコスト | 「手数料ゼロ革命」により通常口座でもほとんどが無料 | 新NISA口座で売買しないと手数料がかかる |

| 外国株式取扱い | 銘柄数と取扱い国数でリード | 新NISA口座なら中国株も売買手数料無料 |

| 投資情報・分析ツール | 情報量が多く絞られていない | 無料で使えるツールが豊富で、扱いやすく高度な情報が手に入る |

| 銀行連携・サポート | 住信SBIネット銀行との連携による各種サービスが受けられる | 夜間でも対応できるカスタマーサポートがある |

| iDeCo取扱い | 取扱い銘柄数が多い | 1年刻みや毎月受け取りなど、受取時の柔軟性が高い |

| IPO取扱い | 取扱う本数も多く、資金力があれば当選しやすい | 完全平等抽選方式で、資金力がなくても当選確率は同じ |

| 単元未満株 | 買付・売却手数料ともに無料 | 売却時に約定代金の0.55%がかかる |

それでは具体的にどういった点が初心者におすすめなのか見ていきます。

SBI証券がおすすめな人

SBI証券は以下のようなタイプの人におすすめです。

- 総合的に安定したサービスを受けたい人

- 多くの商品数や外国株数から選びたい人

- VポイントやPayPayポイントをメインで使っている人

- 手数料をできる限り抑えたい人

- 住信SBIネット銀行の振込み手数料無料サービスなどを受けたい人

例えば手数料など余分なコストを抑えつつ、米国株や新興国株などグローバルな商品に挑戦したい人にはSBI証券が向いています。

実際に多くの投資家がSBI証券をメイン口座として愛用しており、安定資産に向けた第一歩を踏み出しています。

マネックス証券がおすすめな人

マネックス証券は以下のようなタイプの人におすすめです。

- クレカ積立てのポイント付与率を最大にしたい人

- サブ口座としてクレカ積立てと情報入手の恩恵を受けるためだけに使いたい人

- 無料で便利な投資情報や分析ツールを入手して知識を深めたい人

- 米国株など国外取引が中心で、夜間も対応可能なカスタマーサービスを受けたい人

- いずれは中国個別株も広げたい人

- 資金力が少ない中でIPO取引にチャレンジしたい人

例えばNISA口座のつみたて投資枠を使って長期で堅実なクレカ積立てを行いながら、リスク資産は米国株投資を考えている人などはマネックス証券がおすすめです。

サブ口座として無料口座開設し、マネックスカウンターで情報入手するだけでもアリですね。

初心者にはどちらがおすすめなのか

初心者にとっておすすめな証券会社はSBI証券でしょう。

- 口座開設数がNo. 1であり、多くのユーザーが利用し安心感がある

- 手数料が無料なので無駄な費用がかからず、購入しやすい

- 銀行と連携したサービスもあり使いやすい

しかしながら次のようなニーズを持つ初心者には、マネックス証券もおすすめです。

- クレカ積立てで少しでも多くポイントをゲットしたい人

- より多くの高度な情報を得て投資を勉強したい人

このように初心者の人はSBI証券とマネックス証券それぞれの強みを活かして投資を開始する方法もあります。

まとめ:自分のスタイルに合った証券会社を選ぼう

ここまでSBI証券とマネックス証券について徹底リサーチしてきました。

総括して両社を比較する時のポイントは以下のとおりです。

- 取扱銘柄・商品数の多さではSBI証券が圧倒的

- クレカ積立によるポイント還元率はマネックス証券が有利(最大1.1%)

- 外国株の取扱国数ではSBI証券がリード

- 分析ツールの豊富さや使いやすさはマネックス証券が優位

- サポート対応や夜間の問い合わせはマネックス証券が強い

- iDeCoの商品数ではSBI、受取方法の柔軟性ではマネックスが◎

- 銀行連携やゼロ革命など、トータルでSBI証券は高機能

SBI証券は商品数・低コスト・銀行連携など「王道で強い総合力」があり、初心者にもおすすめ。

一方マネックス証券は「ポイント還元」「使いやすさ」「ツールの充実度」で、お得かつ情報重視で投資を始めたい人にぴったりです。

どちらもそれぞれのメリットがあり、失敗はありませんがあなたの投資スタイルや目的に合わせて使い分けましょう。

それぞれのメリットを全て受けながら始めるのもアリです!

無料で口座開設できるので、使いやすさを体感してからあなたのスタイルを決めてはどうでしょうか。

Q&A

SBI証券とマネックス証券ならどちらがおすすめ?

取扱い商品数やコストの安さ、銀行連携など総合力ではSBI証券が優位です。一方、米国株の取引時間の長さやツールの使いやすさ、クレカ積立のポイント還元率ではマネックス証券がリードしています。自分の投資スタイルや重視するポイントで選ぶとよいでしょう。

投資初心者にはSBI証券とマネックス証券のどっちが向いてる?

操作性やサポートの面ではマネックス証券が初心者に優しい設計となっています。特に「銘柄スカウター」など分析ツールが使いやすく、夜間サポート体制も整っています。一方で、SBI証券は取扱い銘柄の豊富さや手数料面で有利なので、将来的に長く投資をしたい人に向いています。

本記事は情報提供を目的としたものであり、その手法や知識について勧誘や売買を推奨するものではありません。

本記事に含まれる情報に関しては、万全を期しておりますが、その情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。

情報の利用の結果として何らかの損害が発生した場合、著者は理由のいかんを問わず投資の結果に責任は負いかねます。

投資対象および商品の選択など、投資にかかる最終決定はご自身でご判断ください。